Effetti della età sulla fertilità maschile

Una delle cause più importanti della riduzione della natalità nei paesi industrializzati, come noto, è la ricerca tardiva della gravidanza. La fertilità femminile inizia a decadere, gradualmente, a partire dalla terza decade di vita, per subire poi un crollo quasi verticale dopo i 40 anni. Nel maschio il problema età è stato a lungo sottovalutato avendo esempi di uomini che esperiscono la paternità perfino dopo gli 80 anni. Gli studi di questi ultimi 20 anni hanno però rilevato che anche nell’uomo c’è un decadimento importante, con il passare degli anni, soprattutto a causa di una minore capacità di identificare e distruggere gli spermatozoi danneggiati, processo chiamato apoptosi, che garantisce la migliore qualità seminale. Questo significa che nell'eiaculato di uomini che hanno più di 35 anni, ci può essere un numero maggiore di spermatozoi danneggiati, meno capaci di fecondare, e più capaci di provocare aborti spontanei o trasmettere difetti genetici.

Da quale età si può essere considerati troppo vecchi per essere padre?

Da anni, soprattutto nell’era della procreazione medicalmente assistita, il dibattito è aperto, ma ha riguardato quasi esclusivamente gli aspetti etici e sociali. Per il maschio insomma l’unico problema per diventare padre pareva essere quello di avere una partner sufficientemente giovane. Oggi sappiamo che con il tempo l'uomo, pur continuando a produrre spermatozoi, ne genera progressivamente meno e con più difetti, anche di tipo genetico, abbassando la capacità di concepimento di una coppia. È stato calcolato che se la donna ha meno di 25 anni, il tempo medio necessario per concepire è di 4 mesi circa se anche l’uomo ha meno di 25 anni, ma diventa di quasi 2 anni se l’uomo ha più di 40 anni. Altri studi hanno confermato che per gli uomini con più di 45 anni è necessario il quintuplo del tempo per concepire rispetto agli uomini con meno di 25 anni. Un altro effetto dell’età paterna avanzata si ha nell'aumento dei casi di aborto spontaneo, che diventano più probabili quando l’età del padre supera i 40 anni. E’

plausibile che l’aumento di rischio di aborto sia dovuto al fatto che spermatozoi di uomini più anziani abbiano maggiori mutazioni genetiche. Questo tema è stato oggetto di diversi studi di correlazione tra età paterna e presenza di malattie ereditarie nei figli. Le conclusioni di questi studi sono state che ai figli vengono trasmesse molte più mutazioni genetiche da parte dei padri che da parte delle madri, a causa della diversa genesi di ovociti e spermatozoi.

Dato che le mutazioni aumentano con l’aumentare dell’età del padre, uomini più anziani trasmetteranno più facilmente patologie come la depressione, l’autismo e la schizofrenia e sindromi cromosomiche come quella di Down.

Una ricerca pubblicata su Nature nel 2014 ha stimato che le probabilità di essere autistici per i figli di padri di 45 anni sono 1,5 volte più elevate dei figli di padri di 24 anni. La possibilità che questa trasmissione avvenga è comunque estremamente bassa e maggior parte delle mutazioni del DNA trasmesse ai figli sono innocue.

In quali uomini il rischio è maggiore?

Gli uomini che rischiano maggiormente di non concepire o di trasmettere difetti genetici, sono quelli esposti all’effetto di patologie come il varicocele o le malattie infiammatorie degli organi genitali o che si espongono a fattori di rischio quali il fumo di sigaretta o l’abuso di alcolici o di altre sostanze. Si tratta di malattie curabili e di fattori di rischio modificabili sui quali è utile soffermarsi.

Gli studi che correlano infertilità e fumo di sigaretta sono numerosi e dimostrano in modo consistente un danno diretto sulla qualità dei parametri seminali dose dipendente. L’esposizione degli spermatozoi a componenti tossici, come la nicotina o la cotinina, ne danneggia il DNA, riduce le capacità antiossidanti del plasma seminale e incrementa i radicali liberi dell’ossigeno (ROS). Il danno esercitato dall’alcol riguarda l’asse ormonale ipotalamo-ipofisi-gonadi, con una relazione negativa dose-dipendente. Bere più di 40 grammi di etanolo al giorno può indurre danni anche severi alla spermatogenesi, mentre un’assunzione modica di alcool (1 bicchiere di vino al giorno) non risulta essere dannosa.

Parlando poi dell’uso di sostanze stupefacenti, non solo gli oppioidi ma anche i cannabinoidi possono danneggiare la fertilità. La marijuana blocca il rilascio ipotalamico dell’ormone GNRH, con conseguente alterata produzione testicolare di testosterone e di spermatozoi. Più di un terzo dei consumatori abituali di marijuana ha ridotte concentrazioni di spermatozoi nel liquido seminale, con un effetto dose-dipendente che è reversibile ma può richiedere mesi e a volte anche anni per risolversi. E’ importante poi soffermarci sulla relazione alimentazione/obesità e riproduzione. La fertilità può diminuire tanto in uomini sovrappeso quanto in quelli francamente obesi. È quindi importante mantenere un indice di massa corporea (rapporto tra peso e altezza) normale, cioè tra 20 e 25 kg/m2.

Alimenti ricchi in pesce, frutta, verdura, legumi e cereali integrali, sono stati associati a una migliore motilità degli spermatozoi se comparati con diete ricche in carne rossa, insaccati, pizza, bevande zuccherine e dolci. Benché i dati non siano univoci, diete equilibrate per contenuto di vitamina C, zinco, selenio, folati, carnitina e carotenoidi, glutatione e coenzima Q10 sono state associate a una riduzione dei ROS e a una migliore qualità seminale con aumento delle possibilità di gravidanza.

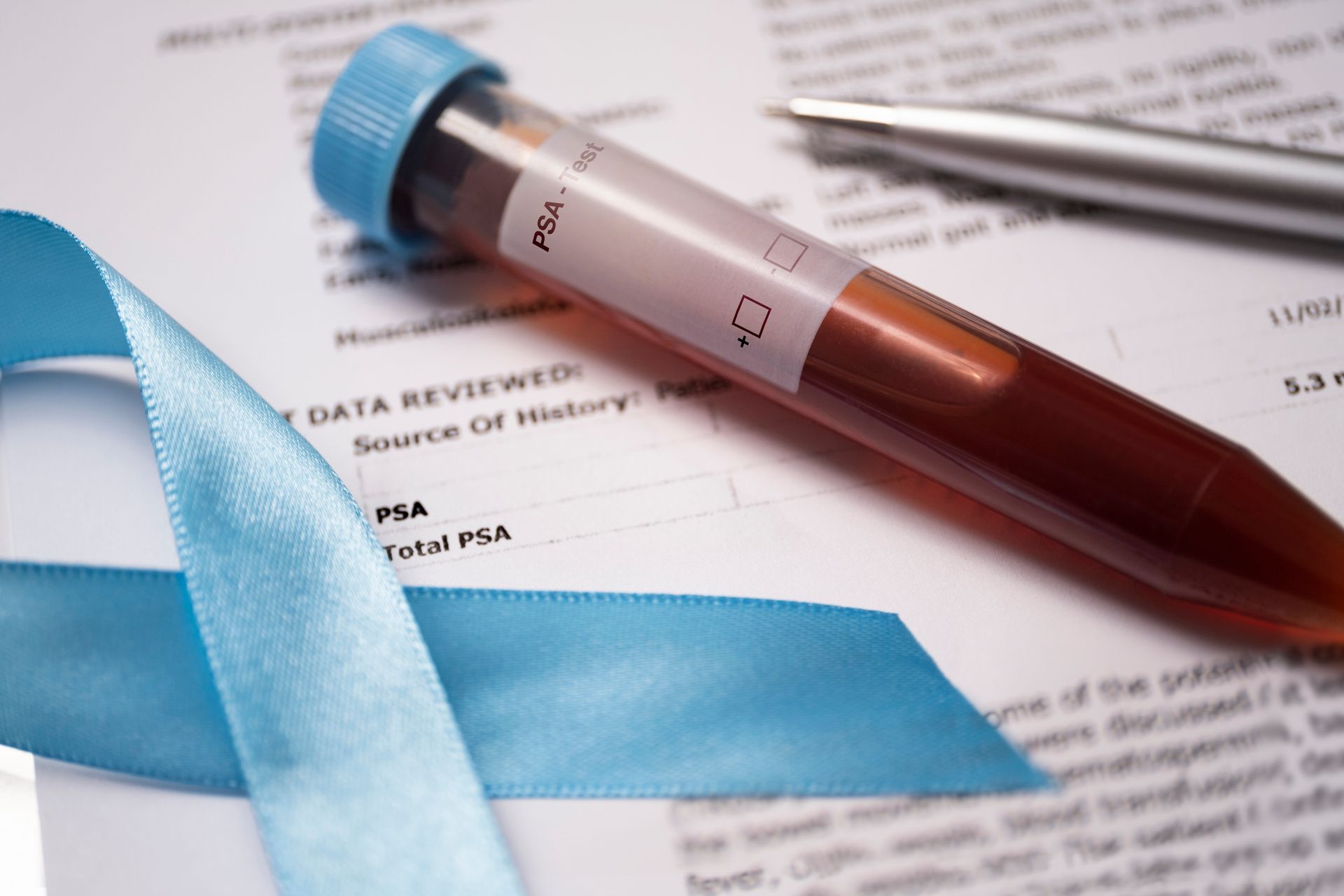

Quali esami fare nella ricerca tardiva di paternità?

Per studiare il decadimento della capacità riproduttiva età correlata, non ci sono esami specifici. Vale l’iter diagnostico raccomandato per ogni altro maschio infertile. La visita specialistica andrologica rimane il punto di partenza clinico e lo spermiogramma, eseguito secondo i criteri dell’OMS, quello laboratoristico. Il medico potrà richiedere ulteriori indagini, su sangue, su liquido seminale o con esami strumentali, in base alle problematiche eventualmente riscontrate. Negli ultimi anni è stato fatto largo uso, in laboratori specializzati, del test di frammentazione, un esame che si esegue su liquido seminale e che è in grado di studiare la qualità del DNA dello spermatozoo, che appare particolarmente danneggiato negli uomini esposti a fattori di stress ossidativo. L'età è un fattore di stress ossidativo indipendente e questo test potrebbe essere utile in uomini oltre i 35 anni, in particolare quando il fattore anagrafico è associato ad altri noti come causa di stress ossidativo, quali quelli elencati precedentemente.

Come proteggersi dai rischi?

Praticare sport regolarmente riduce il rischio di trasmettere danni genetici, perché favorisce un allungamento dei telomeri, una sorta di cappuccio protettivo dei cromosomi. Inoltre, limitare gli alcolici, dimenticare il fumo e mangiare bene. Privilegiando alimenti antiossidanti.

Conclusioni: Anche se l’uomo conserva le sue potenzialità riproduttive per la maggior parte della sua vita, oggi sappiamo quali cambiamenti si verificano e quali potenziali conseguenze ci possano essere con l’aumentare dell’età. Anche se sulla base delle conoscenze attuali non è giustificato dissuadere gli uomini meno giovani dal tentativo di diventare padre, di tali potenziali conseguenze è dovere della comunità medica informare le coppie infertili.